『情報Ⅰ』ではどんなことを勉強するの?

分野は何種類?プログラミングを沢山やるのかな?

学ぶ分野の配分はどんな感じ?

『情報Ⅰ』では、以下の分野を扱い、配分は以下です!

- 情報社会の問題解決(4~19点)

- コミュニケーションと情報デザイン(4~19点)

- コンピュータとプログラミング(46点)

- 情報通信ネットワークとデータの活用(31点)

以上の配点は、共通テスト試作問題の配点を参考にしたものです!

参考:共通テスト試作問題「情報」 p4

やはり「コンピュータとプログラミング」の分野が大部分を占めるようです!

また、教科書には「AI」「ビッグデータ」「IoT」「ユニバーサルデザイン」といった、

みなさんが聞き覚えのある言葉が目に付くと思います!

日常生活に関する問題を中心に勉強するようです!

旧科目である「社会と情報」「情報の科学」に、新しい内容を追加して生まれたようです!

全く新しいというわけではないのでご安心ください!

試験別『情報Ⅰ』勉強法

定期テスト

いくつか出題例を見てみましょう!

次の(1)~(6)のグラフによる分析について、適切にグラフを用いているものには〇を、適切でないものには✕を記しなさい。

(1) 定期テストの得点を前回の得点と比較するために、円グラフを用いた。

(2) 月ごとの平均気温の変化を見るために、レーダーチャートを用いた。

(3) クラスの生徒全員の自宅学習時間とテストの成績の関係を見るために、散布図を用いた。

(4) 北海道と沖縄県の月別降水量を比較するために、棒グラフを用いた。

(5) ある食品に含まれる栄養素のバランスを見るために、折れ線グラフを用いた。

(6) ある学校の高校1年生全体の身長分布を過去10年間分見るために、箱ひげ図を用いた。

実教出版株式会社 情Ⅰ706『図説情報Ⅰ』p.38

次の計算を2進数でせよ。

101+111

次の問題解決に関する文章の(ア)~(イ)に適する語句を、下の語群から選びなさい。

問題解決の手順を繰り返し、問題を継続的に改善していく方法のひとつに(ア)サイクルがあります。この方法は、(イ)の順に行い、フィードバックにより新たに見出された問題点から再度この過程を繰り返します。

【語群】

①CAD ②ブレーンストーミング ③PDCA ④実施、評価、計画、改善

⑤計画、実施、評価、改善 ⑥評価、実施、計画、改善

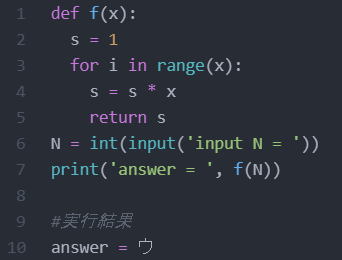

次のPythonプログラムにおいて、次の値が入力された際に実行結果として表示されるものを選びなさい。

Nに2を入力した場合、実行結果に表示されるのは、(ウ)

例題①のような日常生活、例題④のようなプログラミング、例題②のような計算問題と、

思考力が問われる問題が中心のようです!

ここでの対策は、高校数学も一緒に勉強することです!

実際、例題②の二進法は、数学Aで習うものです!

ただ、中には例題③のような暗記力が問われる問題も一部あるようです。

ここでの対策は、中学で習った数学や技術の内容を振り返ることです!

中学の技術と高校の情報Ⅰの関係については、以下の記事を参照してみてください!

参考:中学校技術・家庭科(技術分野)内容「D 情報の技術」:文部科学省 (mext.go.jp)

もし中学校の頃の技術の教科書を保管されている方がいたら、それを振り返ってみてもいいと思います!

暗記→中学数学+技術 思考力→高校数学

また、定期テストの場合、学ぶ章によって暗記中心になるか?思考力中心になるか?が違うようです!

定期テストでは、暗記中心か思考力中心か、章によって違う!!

共通テスト

ここでも、例題を見てみましょう!

次の文章の空欄(エ)・(オ)に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

データの通信において,受信したデータに誤りがないか確認する方法の一つにパリティチェックがある。この方法では,データにパリティビットを追加してデータの誤りを検出する。ここでは,送信データの1の個数を数えて,1の個数が偶数ならパリティビット0を,1の個数が奇数ならパリティビット1を送信データに追加して通信することを考える。例えば,図1に示すように送信データが「01000110」の場合,パリティビットが1となるため,パリティビットを追加したデータ「010001101」を送信側より送信する。

(図略)

受信側では,データの 1 の個数が偶数か奇数かにより,データの通信時に誤りがあったかどうかを判定できる。この考え方でいくと,(エ) 。

共通テスト「情報Ⅰ」サンプル問題 p3

例えば,16進法で表記した「7A」を2進法で8ビット表記したデータに,図1と同様にパリティビットを追加したデータは,「(オ)」となる。

これだけ見ても分かりませんが、「パリティビット」は教科書の隅に書いてある用語です!

もう少し例題を見てみましょう!

次の生徒(S)と先生(T)の会話文を読み,空欄(ア)に当てはまる数字を

マークせよ。また,空欄(イ)~(エ)に入れるのに最も適当なものを,

後の解答群のうちから一つずつ選べ。ただし,空欄(ウ)・ (エ)は解答

の順序は問わない。(中略)

(1) kouka = [1, 5, 10, 50, 100]

(2) kingaku = 46

(3) maisu = 0, nokori = kingaku

(4) iを(キ)ながら繰り返す:

(5) maisu = (ク)+(ケ)

(6) nokori = (コ)

(7) 表示する(maisu)図1 目標の金額ちょうどになる最小の硬貨枚数を計算するプログラム

共通テスト「情報Ⅰ」サンプル問題 第3問 p19~24

今度はプログラミングの問題です。

定期テストとは違い、読解力が求められ、

上の図1のように、問題が進むごとに難易度が上がっていくように感じます!

先程の「パリティビット」も、読解力のある人であれば問題文だけで理解できるようです!

共通テストでは、暗記力・思考力+@として、読解力も必要!

『情報Ⅰ』おすすめの参考書は?

定期テストでは教科書のみでなんとかなりますが、大学受験ではそうもいきません!

上で紹介したように、読解力も求められるからです。

ただ、上の例題の、「パリティビット」や「プログラミング用語」について事前に知ることができたら、読解力も多少補えるのではないでしょうか?

そのため、それぞれの目的別に参考書をご紹介します!

インプット用

定番中の定番!Amazonランキング1位!

学校の教科書では何かしら載っていない情報があるので、網羅性がある!

まずは、自分の教科書を一通り読んでから手にすると便利です!

薄くて読みやすい!

情報と日常生活の絡みがよく分かる!

「情報が本当に苦手!」という方におすすめです!

「高校の情報Ⅰが~」→教科書→「藤原進ノ介の~」という順番で進めるのがおすすめです!

アウトプット用

公式のサンプル問題に代わる、共テ対策強化におすすめ!

私立大学の個別試験の過去問も掲載!

過去問問題集だけど、難しすぎない!

「過去問」ということで、旧情報の科目に準拠しており、知識の確認としておすすめです!

基本から応用まで!

「定期テスト」「共通テスト」の両方の対策ができる!

プログラミング対策におすすめ!

特にプログラミング対策においては、初めは2~3行のコードから始めるなど、

段階を経て学べるのでおすすめです!

ただ、まだ未発売なのでもう少し待ちましょう!(2024/7/19発売予定!)

藤原進ノ介さんをもっと知りたい方は、、

参考書紹介でちょくちょく登場する、藤原進ノ介さん

もし彼についてもっと知りたい!という方は、以下のYoutubeチャンネルがおすすめです!

参考:https://www.youtube.com/@Sukyojuku

まとめ

いかがでしたでしょうか?

『情報Ⅰ』は、中学や高校の数学を活用できる面はあるものの、

まだ高校生には馴染みのないプログラミングの問題がほとんどであり、

共通テストでは、読解力も問われるので、国語の能力も必要かもしれません!

ただ、教科書を一通り網羅し、

今回ご紹介した「インプット」「アウトプット」の参考書を使えば、

新課程でも問題ありません!

それでは、また!